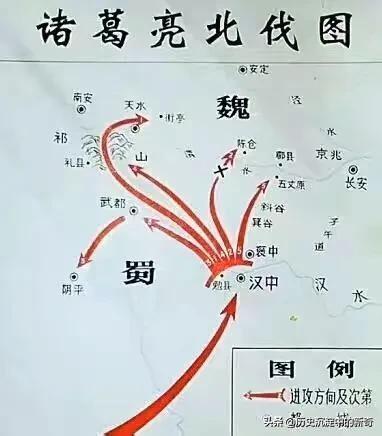

蜀汉与曹魏的街亭一役,是诸葛亮首次北伐过程中至关全局的一步,可他偏偏启用了名不见经传的马谡,究其原因是为什么呢?他又为何不用赵云、魏延、姜维等人呢?

请观我道来:

诸葛亮能看出魏延存有谋逆之心,以至于在死后利用杨仪与魏延之间的矛盾,轻松解决了魏延之祸,使得蜀汉政权在内讧中没有受到损伤;却看不出马谡空有其表而无其实的浮夸本质,重用马谡以至于在第一次北伐时,丧失了街亭这个至关重要的战略目标,使得后续计划难以实现,导致无功而返的遗憾。

其实诸葛亮如果要是用魏延无论是守街亭还是在箕谷作为疑兵来吸引曹真大军都是可以胜任的,最起码不致落败。但在《三国志》中有这么一句话来总结魏延的:原延意不北降魏而还者,但欲除杀仪等。平日诸将素不同,冀时论必当以代亮。本指如此,不便背叛。诸葛亮也确实看出了魏延包藏祸心,而平时也自叹怀才不遇,所以延每随亮出,辄欲请兵万人,与亮异道会于潼关,如韩信故事,亮制而不许。然而他又性情矜高。如果在第一次北伐中就让魏延夺得头功,使他威望一时,这样的魏延是不适合诸葛亮管理的,故魏延不能用。

1.夷陵之战的失败导致蜀汉政权人才尽失,作为从刘备在落魄之时就早已跟随的赵云绝对是继关、张之后最有分量也最适合作为疑兵在箕谷吸引曹魏主力的候选人。况连刘备都说“子龙一身是胆”,这也是诸葛亮能够使人尽其才的表现。

姜维的归附是在诸葛亮攻祁山时,南安、天水、永安三郡叛魏应汉的降将,在没有完全了解姜维其人的时候,一生谨慎的诸葛亮是不会用他担任守护街亭的重任的。

2.《三国志》记载:越太守马谡,才器过人,好论军计,诸葛亮深加器异…每引见谈论,自昼达夜。由此可见诸葛亮非常欣赏马谡的才华,还有之前在诸葛亮准备出兵征伐南方夷越的时候与马谡有过一段谈话:“虽共谋之历年,今可更惠良规”,意思是我们一起谋划多年,你有什么好计划吗?于是马谡为诸葛亮提出了收服夷越要采取恩威并用、以德服人的战略方针才能达到南方长治久安。

以上的两段叙述足可说明,诸葛亮是想把马谡当成接班人来培养的,所以在街亭守卫战中诸葛亮力排众议委任马谡。在诸葛亮看来街亭守卫战没有什么难度可言,其一曹真的主力被赵云所吸引;其二这次的街亭之战又是令曹魏方面猝不及防,以有心算无心,以强盛之师待疲劳之师。所以这次的胜算是无容置疑的,用马谡不仅可以检验他的实战能力,还可以提升他的影响力,为以后接任自己打下基础。

诸葛亮首次伐魏的大致计划就是乘曹丕刚死,曹睿即位而立足未稳,再加上孙权又陈兵长江与曹魏剑拔弩张之际,抢在曹魏未发动之前猝不及防的攻占陇右地区,联合周边戎族部落逐步蚕食关中,稳步向长安推进。这和他当初在隆中时提出“西和诸戎,南抚夷越”的战略是不相悖的,王夫之的《读通鉴论》中也有过类似观点。

战略是稳妥的,而在战术规划中也是符合孙子兵法的精要:凡战者,以正合,以奇胜。赵云的疑兵和诸葛亮的祁山大军其实都可以说成是正兵,是做样子给曹魏看的,真正的奇兵则是马谡的街亭部队。

虽然如此,赵云和马谡的另一个重要作用是保障诸葛亮大军的后方安全与粮草供应,随着街亭的失守,所有的计划变得再无意义,诸葛亮不得不退守汉中。

刘备有言:马谡言过其实,不可大用…;

其实分析马谡为人,他与赵括有着共同之处

蔺相如说到:括徒能读其父书传,不知合变也。

虽然史书记载有关马谡的资料并不多,但观赵括的失败就不难看出马谡的结局,他们骄傲自大、自以为是的做法让人深以为戒。